管理及び公開時の受付・ガイド(ご案内)を担当しております。 |

ガイド(建物内)

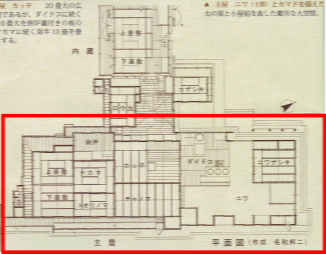

主屋の各部屋をご案内いたします。

(柏倉家では、当主が京都に遠出する際には、お抱えの大工職人を同行させ、当時の最先端・最高峰の技術を屋敷作りに取り入れることがあったそうです。)

① ニワ(庭)とダイドコ ② チャノマ(茶の間) ③ カッテ(勝手) ④ トオリノマ(通りの間)

⑤ ナカマ(中間) ⑥ シモザシキ(下座敷)・カミザシキ(上座敷) ⑦ ブツマ(仏間)「仏蔵」

※ 内蔵は傷みが激しいため、非公開。

上湯殿・前蔵は、内部の管理(漆塗の保護)のため非公開です。(時期限定で公開日あり。)

|  |

長屋門を入ると各建物につながる通路があり、通る方の立場や儀式などの目的によって通る道が決まっていました。

① 当主や分家の当主が通った通路(チャノマへ)

② 当主以外の家族や分家の家族が通った通路(土間=ニワへ)

③ 座敷へ通す来客が通った通路(下座敷・上座敷へ)

④ 仏蔵での儀式や前蔵を使用した際に通った通路

⑤ 女中や出入り衆が通った通路(土間=ニワへ)

① ニワ(庭)とダイドコ

母屋に入って板の間の部分をダイドコ(台所)、土間の部分をニワ(庭)と呼んでいました。

「建物の中なのにニワ?」と不思議に思われるかも知りませんが、東北地方や西日本では土間のことを

「ニワ」と呼ぶ地域もあります。

ニワ ⇒ 土間 ⇒ 作業スぺース 東南に位置することが多い。

ニワは玄関と夜間や農閑期の作業スペースを兼ねております。

九座衛門家には家族の世話や炊事、掃除を行う女中がいて、アネダヨと呼ばれていました。

階段の西隣にある部屋はニワザシキと呼ばれ、ここで女中が寝起きしていました。

階段奥の部屋の跡はかつての女中部屋で、大正時代になってから現在のニワザシキが増設されまし

た。

ニワザシキ隣の棚には、男性の使用人の食器が収納されていました。

明治中期(35年)に土間をまだ珍しかったコンクリートの材料を宮城県から取り寄せ使っております。 当時最新の素材だったコンクリートを土間で試したのではと考えられています。

|  |  |

|  |  |

カマドと釜 ニワ中央のカマドは明治・大正ころまで使用されコンクリートや鉄筋が使われています。 北側の一番大きな釜は明治19年に山形市の銅町へ特注のもので、湯沸かしや味噌を作るための豆を煮るのに使用していました。 一番小さい釜では年中お湯を沸かしいていたそうです。 カマドは普通は2つ口が多いですが、使用人が20名以上の時があったので3つ口になりました。

水は裏山からの清水をカメに貯めて、炊事炊飯に利用していました。

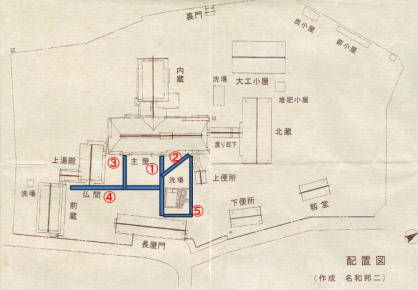

はりの金輪は、食料の米俵を吊り下げていました。 ネズミや虫の対策としてでしたがかまどで薪を燃や すため、いぶされて酸っぱいご飯も時々あったようです。(米が燻製に)

米俵の奥に見える部屋は、行商人や薬売りの宿泊用に使われていたこともあったそうです。

|  |  |

土間と床上の境の近くに家族や女中が使っていたお風呂が残されています。 浴槽や焚き口が分かれている据え風呂で、足元から熱いお湯が出てくるため、必要に応じて給水口に木を当てていました。 脱衣場はチャノマ側にも設けられています。

おもやのうな茅葺き屋根は燃えやすく火事が起きやすいため、火の取り扱いには細心の注意を払いました。 風呂の湯を沸かす焚き口から煙突を延ばし、屋根裏の水ガメで火に粉を消してから屋根裏へ煙を出していました。 布バケツも残っております。

② チャノマ(茶の間)

チャノマ(茶の間)は16畳の畳敷きで、家族が過ごしたり、村長や親戚などの特に座敷で改まったもてなしをしない時にお客を接待

する部屋です。

特に家具などを置かず、一年中長火鉢があり茶道具一式があった程度です。

表門が真っすぐの部屋になります。

③ カッテ(勝手)

奥に見える部屋が家族や女中達が食事をしていたカッテ(勝手)という部屋です。 カッテ(勝手)は10畳の畳敷(家族用)と10畳の板の間(女中や使用人)に区分されていました。 また、食事をとるタイミングも家族が先で女中が給仕をし、その後女中達が食事を取っていたそうです。 しかし、家族も女中も食事の内容に大差はなく、ほとんど同じ物を召し上がっていたそうです。 また、昔は肉や魚を食べるのは7の付く日だけだったそうです。

天井には竹竿が吊るされています。 これは秋に干し柿などを作った際、仕上げる頃合いになるとカッテに移して、囲炉裏の煙で燻して乾燥させていた名残です。 カッテの部屋は毎日囲炉裏で火を焚いていたそうで、灰や煙で汚れていました。 そのため一日の仕事の終わりとして夜寝る前にカッテの部屋の板戸を全部拭き掃除をしてから寝たそうです。 囲炉裏に鍋ややかんをかけるために天井から吊るされた道具を自在鉤(じざいかぎ)といい火力を調整する道具です。 囲炉裏の戸棚側には大黒柱があります。 この柱は年代調査で江戸時代のものと判明しています。 大黒柱は古民家の見所の一つですが、どの家にも必ずあるものではありません。 柱として本来の機能から太くて大きいものもあればろ、家や家族の象徴として立てた柱を大黒柱としていた家もあります。

障子戸の隣(南側)の押し入れの空間に、「オハチヤ」と呼ばれた場所で、ご飯を炊く場所です。 ここで炊くご飯は仏様やご先祖様などにお供えするご飯で、家族が食べるご飯とは別に炊くことが昔の習慣だったそうです。 ご飯は型を使って円柱形に盛り付けていました。 現在の当主はオハチヤでご飯を炊いた記憶はなくご両親から聞いた話でした。 昭和初期~戦前ぐらいまで続けられた習慣だったと考えられます。

下の段に置かれている小さなお釜、何に使われていたものだと思いますか?

実はこのお釜、「ヘッツイ」と呼ばれるもので仏様へお供えするご飯専用に使用されていたものなんです。 その上の仏器・盛槽(もっそう)によそってお供えしていました。

柏倉家は信仰心が厚いことでも有名ですが、それを裏付ける証といえる一品です。

|  |  |

カッテの障子戸は内蔵へとつながっております。 内蔵は隠居した当主や子ども達など家族の部屋が配置された建物です。 他にもミソダルを保管した空間や家族の使った道具などを収納する物置などもあり、家族のプライベート性の高い空間です。 家族の世話をする女中たちでさえも、立ち入りが制限されていました。

※ 内蔵は保存のため現在は一般公開を行っていません。 外から外観をご覧下さい。

④ トオリノマ(通りの間)

チャノマと座敷をつないでいる部屋はトオリノマと呼ばれていました。 普段から人がいて時間を過ごす部屋ではありませんが、外に面した明るい部屋だったので、ナカマよりも明るいので、当主がお茶呑みや帳面付けなどを行っていたそうです。

また、座敷を使って法事などの儀式をした際に、必要に応じてトオリノマので延長して使うこともあったそうです。 (ナカマとの間にある黒い柱を外した。)

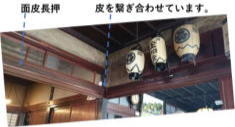

提灯は夜間の外出時に使われた物です。 柏倉家の家紋や家印(屋号)が記されている他、「岡」村の「柏」倉家という意味で「岡柏」とも記載されています。 使わないときは予備の提灯と共に箱に入れていました。 柏倉家の家紋は「丸にかたばみ」と呼ばれたもので、一族全ての家で使用されたものです。 提灯など普段使いする物の中にも使用されていますが、正装や特別なお膳などにもあしらわれ、特に家の象徴として使われていました。 柏倉家の家紋とは別に各家を示す家印(屋号)も決められていました。 九左衛門家の家印(屋号)は「ホシヤマジョウ」と呼ばれたもので、普段使いの道具などに捺されて使われていました。

|   |  |

|  | |

面皮(めんかわ)長押(なげし) 面皮(めんかわ)とは柱の四隅の面にだけ樹皮を残す手法、またはその柱。

一般に日本建築では丸柱や角柱が使われるが、近世になると茶室や数寄屋風(すきやふう)建築などに自然のままの材料が好まれ、意匠上の趣向から面皮柱が多く用いられました。

ここではその技法が長押(なげし)に使われている。

釘隠しとは、日本建築において、長押(なげし)や扉に打った釘の頭を隠すためにつけられた木製や金属製の装飾のこと。

本来は実用のためにつけられたものだが、建築の細部に装飾が豊富になった桃山時代以降には、金銅、銅など凝らした飾り金具が多く作られた。

釘隠しは部屋により異なる意匠(いしょう)になっています。

⑤ ナカマ(中間)

ナカマは10畳で代々の当主夫妻の居室でした。 よく南側に当主が、北側に夫人がいることが多かったそうです。 就寝や食事もこの部屋で取ることが多く、この部屋が生活の中心でした。 20時には寝なくとも部屋を閉め切ったそうです。 また、ナカマだけ部屋の内側から鍵をかけることができました。 西面北寄りに腰高障子をたてナンドへの通路として、その南に金庫室や物入を設けています。 南側側面に短い棒に使用中の大福帳を吊るし、その下に大切な書類を入れたタンスを置いていました。 カッテの間の板戸には、人見と風通しのために小窓があります。 家族や使用人はこの小窓から中の当主にこえをかけていました。

|  |  |

|  | |

⑥ シモザシキ(下座敷)・カミザシキ(上座敷)

奥の部屋を「カミザシキ(上座敷)」・手前を「シモザシキ(下座敷)」と呼んでいます。 当主の特別なお客様が来られたときに使用していました。 主屋の明治時代の改築時には、この座敷周辺が集中的に変えられたと考えております。

柏倉家では政財界の要人が訪ねてきたとき際や、法事などといった儀式を行う際に使われました。 昔は縁側や広縁が回廊のようにつながり、座敷を取り囲んで通行できたそうです。

「上座敷」は釘を用いない作りになっており、天井板は柾目材を用い、「下座敷」節目のある板目材を用いています。

「上座敷」の床の間には、7銘木といわれる床柱に欅(けやき)・槐(えんじゅ)・床框(とこがまち)に紫檀(したん)・蹴込板(けこみいた)に黒柿(くろがき)・落掛(おとしがけ)に鉄刀木(たがやさん)・床の南側の障子の腰板に檳榔樹(びんろうじゅ)と唐木(からき)・尽くし。

|  |  |

床の間の隣の腰障子は桟(さん)が珍しい形に組まれています。 これは煎茶やお香をたしなんでいたかつての当主の趣味によるものと考えられ、中国文化に強く影響を受けた煎茶の世界で好まれる中華の意匠です。 これと同様の図案が『園治(えんや)』という中国の造園書にも記載されています。 また、使用されている障子紙には美濃和紙が用いられており、麻の葉模様の透かしが入っています。 この障子紙のような手漉きの和紙に麻の葉模様の透かしを入れて作る技術は現在、途絶えてしまっており、現在では手に入りにくい貴重なものです。

d1c9565534a258d89aa33f7ea7021fa0aa5b948e.f30.mp4

|

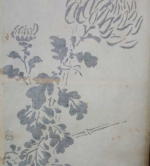

カミザシキ(上座敷)」とシモザシキ(下座敷)の間にある欄間(らんま)には花梨(かりん)を使用し、梅・蘭 ・菊・竹の植物が彫られています。 この四種類の植物の組み合わせを四君子(しくんし)と呼び、四季を象徴したものです。

また、蘭の上に松の木も彫られており、松・竹・梅の組み合わせも成立しています。 松竹梅は中国では歳寒三友(サイカンノサンユウ)と呼ばれました。 どちらも東洋画に多く、文人に好まれた画題です。

カミザシキとシモザシキはどちらも座敷の部屋ですが、「カミ」・「シモ」と附いているように部屋の格に差があり、その格式の違いを表現しています。 部屋の上半分、長押や天井に注目してください。 カミザシキとシモザシキで少し見た目が異なっています。

これはシモザシキの天井には木の年輪が見える切り方で切った板目か用いられているのに対し、カミザシキの天井は年輪が等間隔に並んだ直線のように柾目(マサメ)の板が使われています。 柾目材の方がきれいに見えることから使い分けて、部屋のかくを演出しています。

|  |  |

各部屋の障子の手かけには切り絵があしらわれています。 これは柏倉一族から出た明治時代の画家、柏倉雪章(カシワクラセッショウ)の手によるものです(分家柏倉喜作家の四代目当主)。 細かな造形のため、障子を張り替える際も手かけの切り絵だけはそのままにして残されています。

ブツマの欄間や内陣の蓮池の漆塗板戸の下絵も描いております。

| 郷間正観 と 巌谷一六 (ゴウマショウカンとイワヤイチロク) シモザシキの襖絵は郷間正観氏の作品で、以前はトオリノマ にも蒼松の襖絵が填目られていました。 障子戸の真上に掛けてある書は、明治時代の書の対価であ る巌谷一六の書です。 = 秋長田福 = 「柏倉家に福徳が末永くもたらされるように」という意味もありま すが、家族の方は「屋敷から見えた秋の田園風景を詠んだ」と も解釈していました。 |  |

⑦ ブツマ(仏間)「仏蔵」

土蔵(仏蔵)の中にブツマを作ったのは、火災から先祖を守るという考えであったと思われます。

約250年前に建立されたと推定されますが、その後も改修の手が入っており、特に、110年ほど前の明治42年から44年の大修繕を経て、現在の形が出来上がったとみられます。

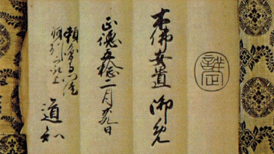

柏倉家は浄土真宗大谷派を篤く信仰し、仏壇は「まだ最上川の舟運が盛んな頃(江戸時代)に運ばれてきた京仏壇」と伝わっています。

当主や長男が朝夕にお参りしていたほか、時々京都の本山から僧侶を招いて、法話会が行われていました。 昭和初期の法話会の記録では、九左衛門家だけで400人もの参列者が来たそうです。

仏蔵奥の一段高くなった内陣は、柏倉家の宗派である浄土真宗の本山、東本願寺の内陣を模して作れらています。

本尊は阿弥陀様で、家伝では室町時代の製作と伝わっていますが、正確な年代は判明しておりません。

但し、京都の本山からこちらの仏像を持っていて良いというお許しが記された木仏安置御免という書状が伝わっており、その年代から江戸中期には既にあったのではないかと考えられます。

|   |

ブツマの欄間や内陣の蓮池の漆塗板戸の下絵は、分家柏倉喜作家の四代目当主柏倉雪章(カシワクラセッショウ)の手によるものです(の描いております。

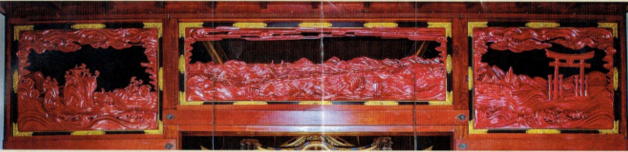

日本三景の欄間彫刻は、山形の仏具師廣嶋長治が彫り、松島の五大堂・天橋立の一筋の砂洲・うねる波と雲の間に、宮島の大鳥居が描かれています。

濃溜塗(こいだめぬり)という漆塗技法で濃淡を付け、陰影と立体感を表しています。

|  |

内陣の蓮池の漆塗板戸は、山形の斎藤芳次郎の手による金蒔絵です。 側面の溜塗(ためぬり)板壁は幅1mほど、長さは天井まで届く欅(けやき)の板を二枚剥ぎ合わせたのもので、百十年経った今も全く隙や狂いがない。